![]()

金箔押しの技法

金箔の歴史は古く、紀元前千五百年頃には既にエジプトで製造され、装飾などに使われていたといいます。

そして世界各地において、絵画、建築、彫像、塑像、工芸装飾、服飾、書籍などに利用され、現代においてもその技法は各地で継承されており、又、それとは別に、電解法や真空蒸着法、あるいは、スタンピング印刷法などとして、新しい技術を生み、進歩も続けているのです。

我国においては、749年、開眼法要が営まれた、東大寺盧舎那仏像には大量の金箔が使用されたといわれており、この頃には、既に金箔の製造法、貼り付け技術が確立していたと思われます。因みに、東大寺盧舎那仏での技法は滅金法といい、水銀の溶液に金箔を通すことにより、金アマルガムを生成し、それを素材に貼り付け、そして熱をかけることにより、水銀を蒸発させ、金に戻し定着させます。金箔を水銀に通す時、一瞬にして灰色の金アマルガムに変化するので滅金と呼ばれ、メッキという語源になったといわれています。

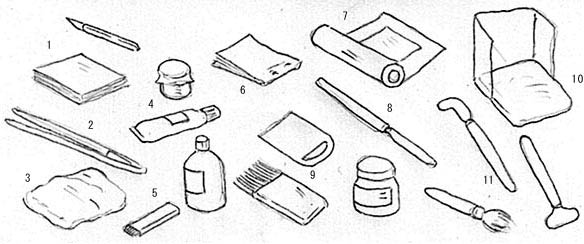

金箔押しの道具

金箔押しの道具

上の図は私が思いつく限りの、金箔押しの道具です。ここには西洋の道具も含まれています。箔押しはヨーロッパをはじめ、東欧、インド、東南アジア、中国、韓国、など広く行われており、その国の文化を担い、技法も道具も少しずつ異なっています。

金箔を貼り付けることを我国では、「箔押し」といいますが、英語では「gilding」あるいは「shooting」といったかと思います。

ヴィム・ヴェンダースの映画に「アメリカの友人」というのがあり、そこで主演のブルーノ・ガンツが箔押し職人を演じています。悪役デニス・ホッパーとの会話で、箔押し職人のことを「gold leaf shooter」と訳されていたと記憶しています。そこではドイツ流の箔押し技法が見られますので、興味のある人は是非見てください。少し暗いけど、いい映画でした。

図1は日本の金箔であり、四角くカットされた箔と、同じくカットされた箔紙が交互に重ねられた状態になっています。しかし、ヨーロッパやインドでは、こういうのもありますが、多くは、箔紙は冊子の状態になっており、そのページごとに箔が挟まっています。(図6)ロール状になったのもあります。(図7)これは金箔は箔紙から取り外して使用されるためであり、日本のように箔と箔紙を同時に持つことはしません。竹で作られた箔箸(図2)は、それに適った道具なのです。

図1は日本の金箔であり、四角くカットされた箔と、同じくカットされた箔紙が交互に重ねられた状態になっています。しかし、ヨーロッパやインドでは、こういうのもありますが、多くは、箔紙は冊子の状態になっており、そのページごとに箔が挟まっています。(図6)ロール状になったのもあります。(図7)これは金箔は箔紙から取り外して使用されるためであり、日本のように箔と箔紙を同時に持つことはしません。竹で作られた箔箸(図2)は、それに適った道具なのです。

ヨーロッパやインドでは箔箸に匹敵するものが無く、又、韓国は日本と同じスタイルで、箔と箔紙がくっついた状態で箔箸を使って持ちます。

ヨーロッパやインドでは箔箸に匹敵するものが無く、又、韓国は日本と同じスタイルで、箔と箔紙がくっついた状態で箔箸を使って持ちます。

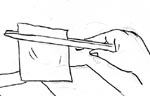

左の図は箔を素材に正確に置くための箔の取り上げ方です。

まず、左手でたばねた箔をそっと押さえ、箔全体(角から2cmあたり)を箔箸ではさみます。そして箔箸を前方へ、ねじりながら滑らすと箔紙が一枚だけめくり上がります。

この時、箔は箔紙と一緒にめくり上がります。ついてこなければ、もう一度繰り返します。そしてめくり上がった部分から箔箸を入れ、しっかりはさみ、持ち上げます。

この時、箔は箔紙と一緒にめくり上がります。ついてこなければ、もう一度繰り返します。そしてめくり上がった部分から箔箸を入れ、しっかりはさみ、持ち上げます。

この時、箔箸の位置は、箔の中心からやや上部で、箔紙を端から端まで挟んでおり、そして、箔紙の上辺と箔箸が平行であることが理想の状態です。

こうした体勢をとることにより、箔を素材の上に正確に置くことが出来ます。

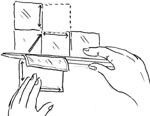

一度にこうした体勢が無理なら、取り上げた時点で一度、左の手のひらに箔を置き、

(仕事台の上でもいいですが)理想の状態になるよう、箔箸を挟み変えます。いうまでも無く、手のひらに載せる時は、箔紙を下にして置きます。この時、手のひらが汗ばんでいたりするのは、厳禁です。もし、濡れた部分に金箔が触れると、くっついてしまい、その箔はボツになってしまいます。

(仕事台の上でもいいですが)理想の状態になるよう、箔箸を挟み変えます。いうまでも無く、手のひらに載せる時は、箔紙を下にして置きます。この時、手のひらが汗ばんでいたりするのは、厳禁です。もし、濡れた部分に金箔が触れると、くっついてしまい、その箔はボツになってしまいます。

こうした体勢から、かなり正確に箔を素材に置くことができます。箔箸で挟みこんだ金箔の底辺と側辺を見当にして、素材の点線部分に箔を置きます。又、箔紙と箔のくっつき度を高める「あかうつし」という方法もあります。

こうした体勢から、かなり正確に箔を素材に置くことができます。箔箸で挟みこんだ金箔の底辺と側辺を見当にして、素材の点線部分に箔を置きます。又、箔紙と箔のくっつき度を高める「あかうつし」という方法もあります。

いずれにしても、こうした方法により、日本独特の、箔を格子状に正確に並べるということが可能になるのです。(熟練すれば、箔足…箔が重なる部分…が3mm以下で広い部分に貼ることが出来ます)

西洋の箔押し技法は、洗練されていますが、広い範囲に正確に格子状に置くといったことは出来ません。イタリアの服飾メーカーのお店のディスプレーを施工したことがありますが、向こうのデザイナーは、箔を格子状に並べることに、とてもこだわっていました。箔を格子状に並べるのは、西洋には無く、日本的であり、魅力があったのでしょう。そしてこれは、箔箸が為せる技なのです。

西洋技法においては箔箸が無く、その代わりをするのは、箔刀(図8)と箔刷毛(図9下)です。箔刀は金属製で、刃研ぎはなされていません。

箔刀を箔の下に滑り込ませるか、息をふきかけるかして、箔を箔刀の上に乗せ、箔床(図10)に移動させます。

箔刀を箔の下に滑り込ませるか、息をふきかけるかして、箔を箔刀の上に乗せ、箔床(図10)に移動させます。

西洋の箔は日本のものと比べサイズが小さく、厚いのですが、それをそのまま使うことは、あまりせず、羊のバックスキンを張った箔床の上で箔刀によりカットするのです。

そして、箔刷毛に頭の毛の油を少し付け、寝かした箔刷毛の腹の部分で箔をくっつけ、素材に移動するのです。

前述の映画でも、ブルーノ・ガンツはこうした方法で箔を素材に置いていました。しかし、20年程前にフランスの箔押しマイスターの仕事を見たことがありますが、彼は箔刷毛は使わず、箔刀だけで、箔を素材に置いていました。

前述の映画でも、ブルーノ・ガンツはこうした方法で箔を素材に置いていました。しかし、20年程前にフランスの箔押しマイスターの仕事を見たことがありますが、彼は箔刷毛は使わず、箔刀だけで、箔を素材に置いていました。

「その方法だと、箔をきちんと並べられないでしょう。」と、聞くと「何故、並べる必要があるのか」

と反対に質問されてしまいました。しかし、彼の技は優雅で洗練され、長い間、見とれてしまった記憶があります。

と反対に質問されてしまいました。しかし、彼の技は優雅で洗練され、長い間、見とれてしまった記憶があります。

箔刷毛はラクダの毛が使われており、毛先は平行に平たく整えられています。又、リスの尾の毛を使用するとも聞いたことがあります。日本においても、箔を刷毛にくっつけて、素材に置きますが、それは、あくまでも小さな破片であり、従って細く尖った筆になります。使用される毛は熊毛です。

画家、中村彝の翻訳による、チェンニーニの「芸術の書―絵画技法論」というのがあります。これはルネッサンス期に書かれた技法書で、その中で箔刷毛の代用として、紙製のへら(図9上)が紹介されています。そしてこれに似たものがインドや東南アジアで箔押しに使用されているのです。それは皮製であったり紙製であったりします。それで箔をくっつけたり、又、挟み込んだりというのもあります。箔箸の使用のルーツは、たぶん中国かと思うのですが、これはよく解りません。こうした技法の分岐点は、箔箸の使用にかかわるものと、考えられます。

タイでは竹製の箔刀が使用されており、これは主に、箔をカットするのに使われると思います。

タイでは竹製の箔刀が使用されており、これは主に、箔をカットするのに使われると思います。

これは西洋の方法と同じであり、箔紙の上からはカット出来ないということです。

しかし、我々は箔をカットする時も箔紙を付けたまま、箔紙の上からカットします。つまり、箔と箔紙が離れるのは、接着剤を付けた素材に貼り付けた時点ということになります。

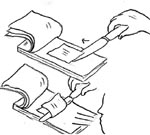

箔台(西洋の箔床にあたります)は、油分や湿り気を取り除くため、シッカロールやロージンを馴染ませた、厚めの正目の板を使用します。

人差し指と中指でしっかり押さえ、その隙間から板の正目に沿い、ナイフを一気に走らせます。途中で止めると失敗します。

そして箔紙と共に切るのだから、箔紙の繊維の方向が重要になります。繊維の方向に切るのです。繊維の方向に逆らうと、箔紙が破れたり、後で持ちにくくなったりします。因みに私は薄刃のクラフト用カッターナイフを使っています。

こうした日本の方法は、西洋と違い、一度に何枚もカット出来るとう利点があります。同じサイズにカットされた箔が何枚も必要な場合、非常に便利です。一度に100枚でも切ることが出来ます。でも失敗した時のことを考えるとやはり、10枚~20枚がいいでしょう。金箔は高価ですから。(日本で市販されている金箔は、10枚一くぎりになっており、箔紙の繊維の方向も、揃えて束ねてあります。)

ここから、接着法に関してですが、前述の滅金における水銀を介した技法は除き、接着剤が使用されるのは、世界共通です。そして、その接着剤の素材も大体、似通っています。

樹脂、油脂、膠、淡白、これが天然素材としての主なものです。後は、合成樹脂と呼ばれるものです。しかし、接着の工程に違いが見られ、その最大と思える違いは、金箔を磨くと磨かない技法の差として見出すことができます。

「水溶解接着法」あるいは「ポリメント」、「ウォーターギルディング」と呼ばれる技法が西洋において発達したのです。しかし、この技法は、又は、これに近い技法は日本には存在しない、あるいは伝わって来なかったのです。エジプト文明において、金箔を磨くという方法は、既に為されていたといいますから、不思議な話です。これは光学機器を用いたとする透視法の話と似て、門外不出の秘密の技法だったのかも知れません。…となれば、この技法が洗練され、精緻を極めている理由が納得出来ます。日本においてもいえることですが、技法は特定の弟子に、口伝えで継承され、公表されないということが、よく見られます。金箔の分野は特にそういえるでしょう。

この技法は中世からルネッサンスに至る、黄金背景テンペラという絵画様式に伴って発達したのですが、今では主に、西洋額の金箔接着に見られます。

素地は木材による成型物で、その上に部分的に型取りされた石膏の層、そしてボーロと呼ばれる箔下砥粉の層、そして金箔の層からなる一体のものとしてこの技法が成り立っています。

素地は木材による成型物で、その上に部分的に型取りされた石膏の層、そしてボーロと呼ばれる箔下砥粉の層、そして金箔の層からなる一体のものとしてこの技法が成り立っています。

石膏の層は、膠の溶液で溶かした二水石膏で固められており、砥石で磨かれ滑らかな表面となっています。そしてその上にボーロが塗られます。ボーロとは赤色砥粉をウサギ膠の溶液に混ぜ込んだものです。それが4~5回塗られ、均一に乾燥が進むよう、室(ムロ)に入れられます。

そして、頃合を見定め、室から取り出し、刷毛で水を打ちます。(少量のエタノールを加えた水)

ボーロ地が吸収するため、かなり多量の水打ちが必要で、窪みに水が溜まるようになるまで水を

打ちます。水打ちが終えたら、すばやく箔を置き、綿で押さえ凹凸の部分になじませます。

打ちます。水打ちが終えたら、すばやく箔を置き、綿で押さえ凹凸の部分になじませます。

この時、打った水により、ボーロ地あるいは石膏地の膠が溶け出し、それが箔の接着になります。

箔を置き終えたら、再び乾燥します。この時点では箔は皺だらけで、輝きも無く、お世辞にもきれいとはいえません。乾燥が終わり、室から取り出すと、箔は以前に増して、艶がおち、パサッとした感じです。そしてこれに、メノウ棒(図11)で磨きをかけるのです。この時、カンカンと、乾いた音がします。メノウ棒とは、研磨したメノウを棒の先に取り付けたもので、磨く箇所に応じて、色々な形に細工されています。

我々日本の金箔押しの常識からは、金箔を硬質のメノウ(ガラスより硬い)で磨くなど、やってみるまで、信じられないことでした。しかし、カンカン、カチャカチャという硬質な音がする割りには、感触は柔らかく、滑らか感じで磨けます。そして、信じられない光沢と艶が現れるのです。この質感はムクの金塊に近く、我々日本の金箔押しには存在しない質感です。それはメノウで磨くことにより、ボーロ地が鏡面化され、それに密着している金箔面も鏡面化するということでしょう。ボーロ地と金箔が一体になっているという感じです。磨きあげた素材に刻印を打っても金箔が裂けたりはせず、正に一体という感じです。

西洋では、こうした技法の他にワニスで接着する方法が行われています。ミッショーネと呼ばれ、今では一般的にフランス、ルフラン社製の「ミッショーネ」という製品を使用するといわれています。前述のチェンニーニによれば、リンシード油に鉛白、ヴェルディグリを加え加熱したものを使用する。…とあります。そして少し前迄は、ミッショーネとはコーパルワニスを主体にしたもの、あるいはダンマルガムを主体にしたワニスを使用することであると聞き及びました。

英語でワニスによる金箔押しはoil gildingといい、市販されている箔押しワニスは、他にジャパンゴールドサイズ等があります。

いずれにしても、ワニスで金箔を接着するという方法は我国においても以前からあり、(以前といっても、恐らく明治以降でしょうが、詳しいことは解りません)私が子供の頃、父親が「箔押し液」と称するワニスを使っていましたし、その父親も先代から、その商店が製造するワニスの買い置きを譲ってもらったといっていました。日本の箔押し職人も以前から、ワニスを使用していたといえます。

こうしたワニス類は、おおむね、塗ってからしばらく放置し、指に付かなくなる頃合いを見計らって箔を置くタイプで、匂いも、作業の感触も、総て似通っています。

ダンマルガムは杉科の樹脂から取り、ターペンタインは松脂です。(リンシードは亜麻の種油で、つまり油脂です)それと同様に漆は漆の木から取れる樹脂なのですが、これがワニスとされないのは、酸化すると黒く変色するからでしょう。そもそも、日本にはワニスという工材はあまり発達しませんでした。それに一番近いものとしては、木製の製品に、何度も漆を拭き込み、艶を出す、拭き漆という技法でしょうか。あるいは、漆器や陶磁器の彩色、又は、金銀箔の上から透き漆を溜塗し、微妙な光沢を演出する、白檀塗りがありますが、ワニスの概念とは少し違うと思います。

そして、漆における接着では、拭きこむ作業が必要となります。ワニスのようにはいかないのです。下の図が、日本の、漆を塗り、拭きこむ、そして箔を置くという伝統的な作業工程を示しています。

まず、ヘラで容器から漆をパレットに移し、練ります。この時、乳白色だった漆が濃い褐色になります。そして漆刷毛(図5)で素材にくまなく塗ります。この刷毛は馬毛で鉛筆のように削り出しになっています。次に拭き綿で丁寧に拭き上げます。実はこの作業が一番難しく、綿を動かす手の感触(素材と綿の抵抗感)を探り、箔を置くタイミングを計ります。最初は抵抗感が重く、拭きあげていくうちに軽くなっていきます。抵抗感が重ければ艶が落ち、落ち着いた風合いに上がります。(重押しといいます)しかし、過ぎるとムラが出たり、きたなくなります。抵抗感が軽いと、艶と光沢が出ます。過ぎると今度は、箔が付かない部分が出ます。タイミングを誤ると、いずれにしてもやり直しで、箔と漆をすっかり落とさなければならなくなります。これは、その時の気温や湿度にも影響され、数値には表すことが出来ません。

まず、ヘラで容器から漆をパレットに移し、練ります。この時、乳白色だった漆が濃い褐色になります。そして漆刷毛(図5)で素材にくまなく塗ります。この刷毛は馬毛で鉛筆のように削り出しになっています。次に拭き綿で丁寧に拭き上げます。実はこの作業が一番難しく、綿を動かす手の感触(素材と綿の抵抗感)を探り、箔を置くタイミングを計ります。最初は抵抗感が重く、拭きあげていくうちに軽くなっていきます。抵抗感が重ければ艶が落ち、落ち着いた風合いに上がります。(重押しといいます)しかし、過ぎるとムラが出たり、きたなくなります。抵抗感が軽いと、艶と光沢が出ます。過ぎると今度は、箔が付かない部分が出ます。タイミングを誤ると、いずれにしてもやり直しで、箔と漆をすっかり落とさなければならなくなります。これは、その時の気温や湿度にも影響され、数値には表すことが出来ません。

次に箔を置き、真綿(図3)で押さえます。ホールや貼り残しがないかを確かめ、柔らかい毛の刷毛で余分な箔、細かい皺などを掃っていきます。真綿でそれをする人もいますが私は赤テンの毛の刷毛を使っています。

そして最後に水で湿らし、湿度を高めた室(ムロ)で乾燥させます。湿度で乾燥させるというのも変な話ですが、漆は湿度を高めると酸化(酸化重合)が活性化される性質を持つからといわれています。しかし、これも難しい作業といえます。室の湿度が高すぎると漆が沸いてしまうからです。漆が沸くというのも変な言い方ですが、漆が永久に固まらなくなったり、変な固まり方(ゼリーのような?)になったりするからです。そしてこの作業も、その日や季節、外気の温度や湿度に影響されます。

従って、漆によるこうした作業は、手間もかかり、かなり難しいものであるといえるでしょう。品質や性能の点からいえば、この工程を100%コントロール出来る人は、いないのではないかと思ったりもします。

私は、この、漆を塗り、拭き上げるという工程から生まれる金箔の風合いを、合成樹脂とコンプレッサーを用い、吹付けにより出すという方法を長年研究しています。

他には紙や絹本に引かれたドーサ(膠の溶液)を接着剤として金箔を接着する方法があります。これは日本の絵画、絵巻や障壁画、屏風絵、あるいは金屏風等に見られる技法です。

そして、これらの天然素材、樹脂、油脂、膠、淡白は各地で採取される天然素材に応じて、技法とその作品の風合いが決まり、又、新しい合成樹脂などの素材は、その各地の技法と風合いに応じて調整されているといえます。たとえば、ミッショーネは、その技法に応じた合成ワニスに、漆は拭き上げるということに適す、カシューやアルキド樹脂系の接着剤に、ドーサは同じような道具と技法によって出来る、酢酸ビニル樹脂やアクリル樹脂がエマルジョンとして調整されていきます。

すなわち、成型材や展色材、接着材とされる天然素材がそんなに多く無いように、今ある、合成樹脂も、そんなに多くないということです。

![]()